Montag: »Wen beneidest du?« lautet die Tagesfrage von WordPress. Niemanden, jedenfalls nicht als Ganzes. Es gibt einige Einzelattribute, die ich anderen neiden könnte, vielleicht weil sie besser schreiben oder mehr Haare auf der Brust haben. Doch hat auch der Schönste, Reichste, Erfolgreichste, Wasauchimmerste seine eigenen Probleme, auf die ich gerne verzichte. So wie es ist bin ich sehr zufrieden, gerne darf es vorläufig so bleiben.

Nicht Neid, eher ein gewisses Erstaunen empfand ich für den Radfahrer, der mittags mit hoher Geschwindigkeit durch den Park fuhr, dabei freihändig eine Jacke vom Gepäckträger nahm und sie während der Fahrt anzog. Ich gebe zu: Wäre er dabei vom Weg abgekommen und in den Teich gestürzt, hätte ich ein Zucken der Mundwinkel nicht ganz unterdrücken können.

Was anderes: Fast zwei Drittel der Arbeitnehmer, die über Weihnachten Urlaub haben, werden für ihren Arbeitgeber dennoch erreichbar sein, davon wiederum über siebzig Prozent aus eigenem Antrieb, berichtet die Zeitung. Auch das erzeugt Erstaunen, mit einer kräftigen Beimischung von bedauerndem Unverständnis. Ein Kommentar dazu endet mit dem wunderbaren Satz »Das Nützliche vom Unnützen zu trennen, ist schwierig, aber notwendig.«

Dienstag: Wie im Radio zu hören war, plant man in Essen, kleine Waldflächen anzulegen, bevorzugt bepflanzt mit heimischen Hölzern. Diese Haine sollen „Tiny Forest“ heißen. Warum nur werden grundsätzlich gute Ideen immer wieder durch zwangsenglische Bezeichnungen der Lächerlichkeit preisgegeben?

Wo Bäume sind, fällt Laub. Dieses zu beseitigen schuf der HERR (oder eher Luzifer) den Laubbläser, dessen Klang auch heute Mittag auf dem Weg aus der Kantine in mein Ohr drang. So lange es noch genug Benzin für Laubbläser gibt, müssen wir uns um die Energieversorgung nicht sorgen.

Abends sah ich in der Stadt den Weihnachtsmann. Augenscheinlich hatte er Feierabend, denn er stand, ohne Mütze und Bart, mit drei anderen Männern in der Runde, vor sich eine große Tragetasche, eine Zigarette rauchend. Hoffentlich wurden nicht allzu viele Kinder durch dessen Anblick desillusioniert oder gar traumatisiert.

Mittwoch: Es ist weiterhin kalt. Warum auch nicht Mitte Dezember. Das Schreibtischthermometer zeigte morgens siebzehn Grad an, wie jeden Morgen bei Ankunft (außer Montag, da waren es sechzehn), im Laufe des Tages kam es nicht über achtzehn hinaus. Ich beklage das nicht, dank dienstlich zur Verfügung gestellter Fleecejacke ist es erträglich. Frieren für den Frieden. Allemal besser als Heimarbeit. Vormittags begann es zu schneien bis in den späten Nachmittag hinein, daher wurde die Rückfahrt mit dem Fahrrad interessant, jedoch unproblematisch, da der Radweg am Rhein geräumt war, wodurch er noch mehr Fußgänger anzog als sonst. Was soll ich mich darüber immer wieder aufregen? Menschen sind so. Nur meine Fingerkuppen schmerzten vor Kälte. Die derzeit benutzten Handschuhe sind für Radfahrten bei Minustemperaturen nur bedingt geeignet.

Mittags im Park

Donnerstag: Gelungenes Marketing zeichnet sich aus durch originelle, eingängige Werbeaussagen und Produktnamen, die dem Konsumenten im Idealfall jahrelang im Gedächtnis bleiben, denken Sie etwa an „Advocard ist Anwalts Liebling“ oder „Ariel wäscht nicht sauber, sondern rein“. (Oder war es Persil? Oder Weißer Riese? Frosch jedenfalls nicht. Egal.) Das gelingt mal besser, mal nicht so gut. Eher der zweiten Kategorie zugehörig ist die Namensgebung für die weihnachtliche Konfektmischung eines bekannten Bonner Süßwarenherstellers, die unter der Bezeichnung „Merry Mixmas“ gehandelt wird.

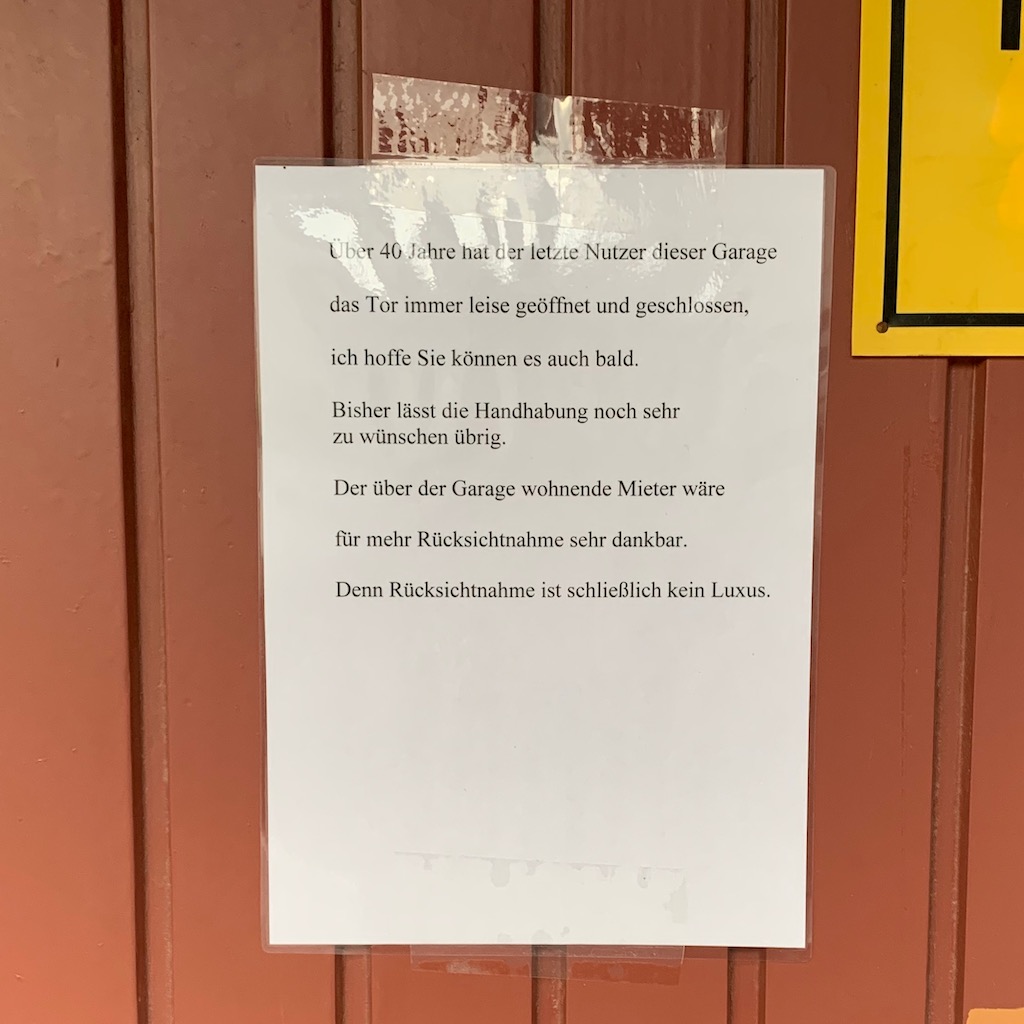

Morgens auf dem Weg ins Werk

Freitag: Da ich mich als eher kältescheu bezeichnen würde, beschloss ich morgens, mit der Stadtbahn ins Werk zu fahren. Das war gar nicht so einfach. Zunächst kam keine Bahn, dann gleich drei direkt nacheinander. Da Zug eins erwartungsgemäß voll war, ließ ich ihn fahren und stieg in den folgenden. Der Beförderungsfall währte nicht lange, bereits an der nächsten Haltestelle Hauptbahnhof hieß es „Zug defekt, bitte aussteigen, der nächste Zug folgt direkt am Bahnsteig gegenüber“. Das tat er auch, und also fuhr ich mit Zug drei ins Werk, wo ich schließlich fast fünfzig Minuten nach Verlassen des Hauses ankam. Zu Fuß hätte es kaum länger gedauert. Immerhin war die Bahn geheizt, auch hier das Positive sehen.

Nachmittags ging ich zu Fuß zurück. Da am Abend noch Alkoholzufuhr im Kollegenkreis bevorstand, ausnahmsweise ohne Zwischenhalt an der Glühweinbude am Rheinpavillon.

Wirklich jede Freude wollen sie uns vergällen.

Wir bleiben noch etwas beim öffentlichen Nahverkehr. Den Leserbrief der Woche schrieb Frau Dorothea G. May an den General-Anzeiger. Darin beklagt sie, dass sie am Sonntag auf dem Weg zum Gottesdienst vergeblich auf den Bus gewartet hätte, weil der seit dem Fahrplanwechsel nur noch stündlich fährt. Sie vermisse hier den „Aufschrei der Kirchen“. Gegen wen oder was soll sich der heilige Zorn richten? Vielleicht gegen das Versäumnis der Schäflein, sich über die Bus-Abfahrtzeiten zu informieren.

Samstag: Morgens wurde ich übler Knoblauch-Ausdünstungen bezichtigt, eine direkte Folge des Abteilungs-Weihnachtsessens am Vorabend in einer spanischen Gaststätte. Aufgrund einer weiteren Folge dieser Zusammenkunft verzichtete ich mittags nach den üblichen Samstagserledigungen in der menschengefüllten Innenstadt auf den Besuch der Weinbar meines Vertrauens und ging ein wenig am Rhein spazieren, wo mich der Anblick zahlreicher Wasservögel an und in den eisigen Fluten schaudern ließ. Besonders, als ein schwarzer Vogel (vielleicht ein Kormoran, ich bin ornithologisch nicht sehr bewandert), der auf dem Wasser schwamm, erst den Kopf unter Wasser steckte und kurz darauf komplett abtauchte. Für mich ein Wunder der Natur, dass die das überleben und nicht erfrieren, augenscheinlich gar so etwas wie Freude an ihrem Tun empfinden. Letzteres gilt natürlich auch außerhalb des Tierreiches – man wundert sich oft, an welchen Dingen andere Freude haben, wobei es mir fern liegt, Fußball für ein Naturwunder zu halten.

…

Gelesen: »Dabei wird gern vergessen, dass womöglich erst das Siezen einer Beleidigung eine gewisse Bedeutung geben kann. […] Es ist ein allzu schlichtes Weltbild, das sich da abzeichnet: Weil man sich duzt, haben sich alle schrecklich lieb, wird alles hierarchiefrei, vertrauter und besser«, schreibt Ulrich Bumann in seiner lesenswerten Kolumne im General-Anzeiger zum allüberall grassierenden Duz-Zwang.

Sonntag: Seltsames Vogelverhalten beobachtete ich auch während des Spazierganges in der Bonner Innenstadt, wo mehrere Möwen etwas vom Gehweg aufpickten, das sich bei näherer Betrachtung als eine gerade an Wochenenden auf innenstädischen Gehwegen nicht selten vorzufindende menschliche Hinterlassenschaft erwies, ich möchte das mit Rücksicht auf empfindsame Gemüter nicht weiter ausführen. Immerhin: In der Natur kommt nichts um.

Weiterhin ungeklärt sind Herkunft und Sinn dieser komischen Vögel, die in unterschiedlichen Größen und Farben zahlreich im Bonner Stadtgebiet vorzufinden sind.

In der Rheinaue vor Schwarzrheindorf

Dem unvergesslichen Verkehrsminister A. Scheuer (CSU) verdanken wir diese innovativen Fortbewegungsmittel, die als Teil der dringend notwendigen Verkehrswende nicht mehr wegzudenken sind.

Während der Bearbeitung vorstehender Zeilen führe ich mir mehrere Scheiben eines Marzipanbrotes zu Gemüte, das mir der Liebste mitgebracht hat. »Mindestens haltbar bis: 23.05.2023« steht auf der Verpackung. Ganz sicher nicht.

Bei Redaktionsschluss am Sonntagnachmittag lassen die Wetteraussichten für die Nacht und morgen früh Glatteis erwarten. Das wäre selbst für mich ein Grund zur Heimarbeit, auch wenn ich sie nicht mag. Geht jedoch nicht, da sich mein Rechner im Büro befindet. Ich muss also morgen ins Werk, wie auch immer. Zu Fuß und Fahrrad scheiden wohl aus, die Stadtbahn zeichnet sich in letzter Zeit durch erhebliche Unzuverlässigkeit aus. Es könnte interessant werden.

***

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Vorweihnachtswoche. Kommen Sie nicht ins Rutschen, lassen Sie sich nicht hetzen und vergessen Sie nicht, das Unnütze vom Nützlichen zu trennen.